[청라온=이원탁 기자] 한때 한국이 그 어떤 국가보다 못 살던 시절이 있었다고 한다. 미군에게 음식을 구걸하는 아이, 식량 배급을 받기 위한 군중이 흔하던 때. 보릿고개가 한 가족의 악몽으로 인식되던 때. 역사 교과서에서 흔하게 봤던 과거사다. ‘과거사’. 그렇다. 한국의 청소년은 이 ‘보릿고개’를 넘어본 적이 없다. 기껏해야 <검정 고무신>같은 만화, 혹은 근현대사 박물관에서나 심심풀이로 넘겼을 뿐. 몇몇 경우를 제외한다면, 현재의 청소년들은 그런 삶과는 거리가 멀다.

‘좋은 때에 태어났다.’ ‘배부른 줄 모른다.’ 기성세대가 현 청소년에게 자주 하는 비판이다. 기존의 관념이 보기에는 그렇다. 동시에, 아주 근거 없는 유행어는 아니다. ‘보릿고개’의 시대와는 다른 삶을 살고 있으니까. 대부분의 청소년은 교육 기회에 쉽게 접근하고, 스마트폰과 노트북을 휴대하며, 굶주림에 시달리지는 않는다. 과거의 굶주린 삶과는 퍽 다르다. 그러니, 그 당시를 체험한 이들에게는 풍족한 환경에 절인 젊은이들의 투정이 못마땅해 보일 것이다. ‘환경이 충분히 보장되어 있는데, 왜 힘들다고 하는 거니?’

정말 청소년들은 풍족하게 살고 있는 걸까? 국어사전에 의하면 ‘풍족하다’라는 ‘매우 넉넉하여 부족함이 없다.’라는 의미다. 이렇게 본다면, 사실 청소년의 삶은 풍족한 생활과는 거리가 멀다. 절대 넉넉하지도 않고, 오히려 부족한 편에 가깝다. 대학 하나만을 맹목적으로 바라보는 경주마로서의 인생이 넉넉할 리가 없다. 노력을 쏟아부어 대학에 잘 갔다 한들 취업난을 비롯한 수많은 결핍에 시달리게 된다. 하루를 의식주 걱정 없이 보내는 시대에 도달했지만, 풍족한 사회에는 아직 닿지 못한 셈이다. 이와 같은 문제는 오늘날의 한국이 풍족한 사회라는 착각, 그리고 지속되지 못하는 관심에서 기인한다.

현 청소년의 삶을 향한 관심은 열정적이면서도 단발적이다. 잠깐 소비되고 그칠 뿐, 반짝이고는 꺼지고 만다. 2010년대부터 지금까지 청소년 자살률은 1위를 달리고 있고, 청소년 정신과 진료 횟수는 이미 30만 번이 넘어갔다. 이미 청소년 문제를 해결해야 할 필요성은 차고 넘친다. 대중과 동떨어진 주제도 아니다. 뉴스와 SNS 등에서 질리도록 봐온 이야기이며, 전문가의 의견이 무수히 쏟아졌으니 말이다. 이토록 자주 공론화되었으니, 아마 고쳐지지 않았을까?

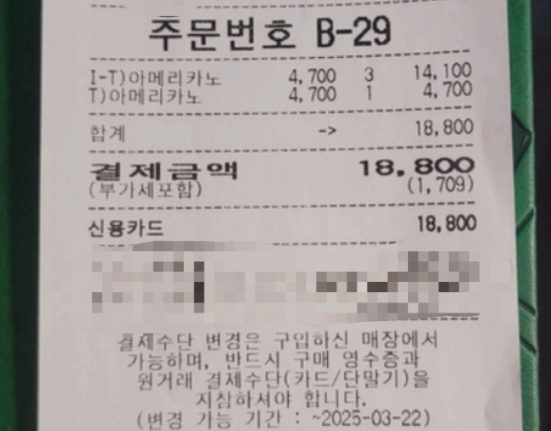

| 연도 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |

| 10-19세자살률 (per 100,000) | 5.5 | 5.1 | 4.9 | 4.5 | 4.2 | 4.9 | 4.7 | 5.8 | 5.9 | 6.5 | 7.1 | 7.2 | 7.9 |

아무것도 해결되지 않았다. 2023년을 기준으로 10-19세 연령 집단의 자살률은 7.9이며, 2011년의 자살률인 5.5보다 더 증가했다. 2023년에 우울증을 진단받은 7-18세 연령층은 5만 3,070명에 달하며, 3만 190명인 2018년 대비 75.8% 증가했다. 여태껏 줄기차게 외쳤던 경고와 요구가 무색하게도 여전히 그대로다. 정말 이들이 복에 겨운 정도에 불과하다면, 그 대가를 죽음으로 치르는 건 불공평하다. 설령 나약하게 죽음을 택했다고 한들, 그들을 유약하게 만든 책임은 사회가 져야 할 것이다.

아이러니한 세태다. 청소년 자살과 우울증을 향한 대안이 끝없이 요구되는 한편, 현세대가 이전 세대보다 나약하고 이질적이라는 인식이 만연하다. 어제에도 그랬고, 내일도 되풀이될 인식이며, 지금도 여전히 반복되고 있다. 그렇게 자랐던 과거의 청소년들은 ‘MZ’에 묶여 있으며, 그렇게 자란 현재의 청소년들은 갈등과 부담에 짓눌리고 있다. 그렇게 자랄 미래의 청소년들은 마치 이러한 선례를 보고, 희망을 버리라고 강요받는 듯하다. 겉으로는 그들의 가능성을 응원하는 사회로부터.

물론 이중적인 태도만이 드러나지는 않는다. 청소년 자살은 지금도 중대한 문제이며, 아주 무의미한 문제의식도 아니다. 사람들의 관심에 힘입어 수많은 대안이 제시 및 시행된 바 있다. 응급실 기반 사후 관리가 설치되고, 자살 예방 교육이 활성화되는 등 의식이 제도로서 전환되었다. 지난 2024년 1월 1일에는 자살 예방 전화가 ‘109’로 통합되어 현재까지 이어지고 있다. 이전부터 제기되었던 접근성, 실증적 해결 부분을 보완하기 위한 제도들이며, 몇몇은 어느 정도의 성공을 거두었다. 하지만 위에서 언급했듯 청소년 자살률은 여전히 천장을 찌르는 실정이다.

이미 수도 없이 공론화가 되었다. 실제적인 방안 또한 상당수 고안되었다. 그럼에도 여전히 한국의 청소년은 삶의 갈림길에서 헤매고 있다. 이제는 진정으로 청소년을 이해해야 할 시기다. 청소년 자살과 우울증을 둘러싼 인식이 개선되어야 한다. 그렇지 않으면, 진실로 ‘좋은 때’는 영영 오지 않으리라.

/이원탁 기자